ウッドマイルズとは?|木材輸送と環境負荷の見える化

ウッドマイルズ・ウッドマイレージとは

ウッドマイルズとは、木材の「輸送距離」を意味する言葉であり、ウッドマイレージは「輸送量 × 輸送距離」で計算される、木材輸送による環境負荷を数値化する指標です。

木材の輸送距離が長いほど輸送燃料を消費するため環境負荷が大きくなります。特に外国産木材(輸入材)は長距離を重油などの化石燃料で輸送されるため、温室効果ガス(二酸化炭素)を大量に排出します。木材の輸入量が大きいほど、また輸送距離が長いほど、燃料の消費量は大きくなるため、環境負荷も大きくなります。ウッドマイルズの考え方により、このような見えにくい環境負荷を「見える化(数値化)」することが可能になります。

代表的な輸入材の各国からの輸送距離

出典:一般社団法人ウッドマイルズフォーラムウェブサイト

木材は環境にやさしい素材…でも

木材は他の素材に比べて製造時のエネルギー消費が少ない(=環境負荷が小さい)ことが知られています。さらに、使用後も粉砕するなど細かくしてチップや繊維などにすれば、紙製品や木質ペレット、他の木質素材(パーティクルボード、ファイバーボードなど)に加工できるなどリサイクル性に優れています。木材はライフサイクル全体にわたり、環境負荷の少ない素材です。しかし、外国産木材を輸入して使用する場合、その輸送過程で多くの燃料を使うため、本来のエコな素材としての特性が損なわれてしまうことがあります。

日本は木材輸入大国

日本は森林資源に恵まれており、先進国の中では森林率がフィンランド、スウェーデンに次いで世界第3位の森林大国です。しかし、木材の自給率は3割程度にとどまり、約7割は外国から輸入しています。北米、ヨーロッパ、ロシア、南米などから長距離輸送されてくるため、環境負荷も大きくなります。日本は木材輸入大国であるのと同時に、ウッドマイルズ・ウッドマイレージ大国であることがわかっています。

ロシアからの丸太が小樽港に入港

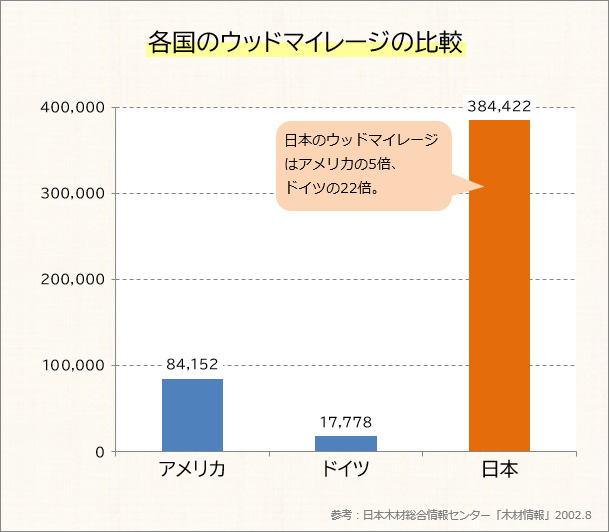

他国と比べて圧倒的に高い日本のウッドマイレージ

下のグラフを見れば、日本がどれだけ大きな環境負荷をかけて木材を輸入しているかがわかります。日本のウッドマイレージはアメリカの約5倍、ドイツの約22倍にもなります。

日本は他国に比べて極めて高いウッドマイレージを持つ

これは、日本が自国の森林資源を活かしきれず、輸入材に依存していることの現れです。

住宅建築におけるウッドマイルズの影響

住宅に使う木材も、産地によって環境への影響が変わります。国産材で建てた場合は、外国産材で建てた場合と比べて約5分の1、地域材(地元の木材)を使えば約14分の1の環境負荷に抑えられるといわれています。

地元の木材を使うことで、輸送によるCO2排出量を大幅に削減

※地域材住宅は輸送距離150kmを想定。ガソリン換算で約2,700L分のエネルギー差に相当(ガソリンの排出係数を2.3kg-CO2として計算した場合)。

ウッドマイルズの視点を取り入れた選択を

「木材は環境に良い」というイメージは正しいですが、輸送によって排出される温室効果ガスの影響も忘れてはなりません。ウッドマイルズの考え方を取り入れ、できるだけ国産材や地域材を選ぶことが、環境への負荷を減らし、持続可能な社会をつくる第一歩となります。

ウッドマイルズってなに?

木(き)は、とてもエコな材料です。家や机などに使ったあとも、リサイクルしてまた使うことができます。でも、外国から遠くの国を通って運ばれてくる木は、船やトラックでたくさんのガソリンを使います。そのとき、地球温暖化の原因となる「二酸化炭素(にさんかたんそ)」がたくさん出てしまうのです。

このように、「どれだけ遠くから、どれだけの木を運んだか」を数字であらわしたのが「ウッドマイルズ」といいます。数字が大きいほど、地球にかける負担(ふたん)も大きくなります。

できるだけ近くの森の木を使うと、運ぶためのガソリンも少なくてすむので、地球にもやさしくなります。身近な日本の森の木を大切に使い、地球を守るために、わたしたちもできることを考えていきましょう。

〔参考文献・出典〕

財団法人日本木材総合情報センター「木材情報」2002年8月号/独立行政法人IPA情報処理推進機構教育用画像/一般社団法人ウッドマイルズフォーラムウェブサイト